はじめに

日常生活で使うガソリンには、多くの税金がかかっていることをご存知でしょうか。

私たちの生活に深く関わっているこのテーマを、もっと詳しく、一緒に見ていきましょう。

本日ものんびり解説していきますので、お付き合いください。

1. 暫定税率とは?

暫定税率は、特定の税金を一時的に上乗せする仕組みのことです。

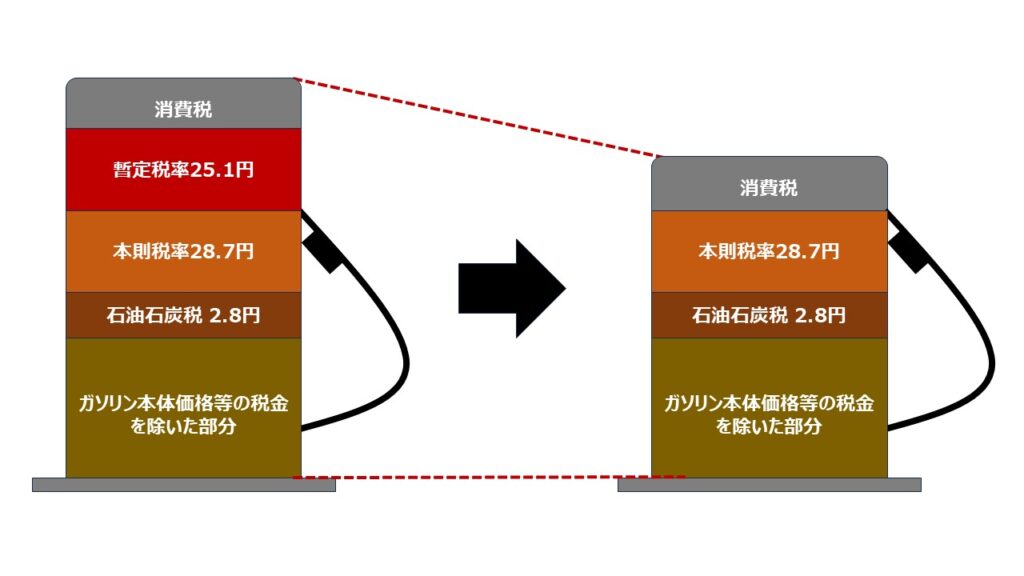

ガソリンの場合、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、消費税など、さまざまな税金がかかっています。

例えば、通常のガソリン税である揮発油税は1リットルあたり28.7円ですが、これに暫定税率として25.1円が加わり、最終的に合計で1リットルあたり53.8円の税金がかかっているのです。

これは、ガソリンの販売価格の約40%を占めており、私たちが支払う価格の中で非常に大きな割合を占めています。

ガソリン税の暫定税率の導入背景

ガソリン税の暫定税率が導入された背景には、主に道路整備の財源確保と、当時の厳しい財政事情が大きく影響しています。以下にその詳細を説明します。

- 導入の経緯:

- 1974年の導入: 暫定税率は、田中角栄政権下の1974年に導入されました。この年はオイルショックの影響により、エネルギー供給の不安定さが浮き彫りとなった時期でもありました。国は、経済成長の維持と地域発展のために、迅速な道路整備が求められていました。しかし、当時の財政では十分な資金を確保することが難しい状況でした。

- 目的:

- 道路特定財源の不足解消: 暫定税率の主な目的は、道路特定財源として設定されたガソリン税の財源不足を補うことです。この税金を使って、道路や交通インフラの整備を進めることが求められていました。地域の交通の円滑化や安全性の向上は、国民の生活の質にも直結していたため、非常に重要視されていました。

- 継続の理由:

- 財政事情の厳しさ: 暫定税率が設けられた後も、日本の財政状況はさまざまな課題に直面し続けました。社会資本の整備と維持にかかる費用が増加する中で、道路整備の必要性が高まったことも、暫定税率を存続させる理由となりました。そのため、暫定税率は次第に恒常的な税制として受け入れられるようになったのです。

- 一般財源化:

- 2009年の一般財源化: 2009年には、ガソリン税が道路特定財源から一般財源に変更されました。この変更により、税金の使い道が道路整備だけでなく、さまざまな分野に広がることとなりました。しかし、暫定税率はそのまま維持され続け、税の存在意義についても新たな議論が生まれる背景となりました。多くの人々が、道路整備以外の使途に対して税金が根付いていることに疑問を持ち始め、暫定税率の見直しが検討されるようになっています。

このように、ガソリン税の暫定税率は、時代の経済状況や社会のニーズに応じて導入・継続されてきた結果です。

しかしながら、現在ではその目的や必要性についてさらなる議論が求められているのも事実です。

3. ガソリンの暫定税率がなくなったら何が変わる?

暫定税率が廃止された場合、私たちのガソリンの価格はリットルあたり約25.1円安くなる可能性があります。

これによって、例えば1ヶ月に20リットルのガソリンを使用する家庭では、毎月約554円の負担軽減が期待でき、年間で見ると約9,670円の節約になります。

この金額は、たとえば他の生活費や趣味、旅行に使えるお金として、非常に大きな意味を持つはずです。

しかし一方で、税収が減少することになるため、政府はその分の財源をどう確保するのかが大きな課題とされています。

例えば、他の税金を上げたり、予算の見直しをしたりすることになります。

4. 暫定税率の導入背景

暫定税率は、元々は道路特定財源という形で、特定の目的のために設けられました。

2000年代初頭、日本では多くの道路整備が急務とされており、財源を確保するために一時的に上乗せ税が導入されたのです。

この背景には、自動車社会の進展に伴う交通渋滞や事故、防止のためのインフラ強化が求められていたという事情があります。

しかし、年月が経つにつれ、その必要性が薄れたにもかかわらず、暫定税率は残り続けています。

これにより、多くの人々が税金の使い道に疑問を持つようになり、「いつまでこの税率を続けるのか?」や「本当に必要なのか?」という議論が盛んになってきました。

また、暫定税率は使途が変更され、目的税から一般税に変わってしまったため、税金がどのように使われるのかという透明性が欠如しているという批判もあります。

税が社会全体にどのように還元されるのかを考えると、様々な視点が必要になるのです。

5. 近年の動向

最近では、ガソリン税の暫定税率を廃止するための法案が提出され、議論が続いています。

2025年度からの廃止が提案されているものの、与党と野党の間で意見が分かれており、現在スムーズに動いているとは言い難い状況です。

特に、与党は暫定税率の廃止を検討する一方で、それによる税収減をどのように補填するかを重要な課題としています。

たとえば、立憲民主党や国民民主党が提出した法案では、暫定税率を廃止することで家計への負担を軽減することを目指していますが、与党の意見も聞かなければならないため、協議が難航しています。

6. まとめ

ガソリンにかかる税金、特に暫定税率については、私たちの生活に直接的な影響を与える重要な問題です。

税金がどのように決定され、どのように使用されるのかを理解することは、私たち消費者の権利です。また、暫定税率が廃止されれば、家計にとって大きな支えとなる一方で、財政面での課題も引き起こされます。

税の使い道やその適正について考えることは、より良い社会を作るために必要な視点です。

今後の動向に注目し、私たち自身もこの話題についての理解を深め、声を上げていくことが大切です。

ガソリン問題を通じて、私たちの税金がどのように使われているのかを考えてみる良い機会かもしれません。

最後に、車を持つ皆さんは、ガソリンの価格や税についてしっかりと理解し、自分たちの生活においてそれがどのように影響するのかを考えることが大切です。