はじめに:なぜ今、お米の値段が高くなっているのか?

あなたはスーパーの米売り場で、5キロ入りの米袋が過去に比べて驚くほど高値をつけているのを目にしたことはありませんか?

「なんでこんなにお米が高くなっているのだろう…」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。

私たちの食卓に欠かせない米、その価格が上昇している背景には、さまざまな経済的、政策的、気候変動といった要因が複雑に絡み合っています。

本記事では、そんなお米の価格がどのように決まり、市場でどう変動しているのかについて、歴史的な背景から現代の現況までを詳しく解説します。

さらに、近年の高騰の背景や、日本の米の流通システムの特長、そして今後の見通しについても触れながら、消費者だけでなく生産者や流通業者も含めた全体像を理解できる内容をお届けします。

かつての「政府管理」による米の価格調整

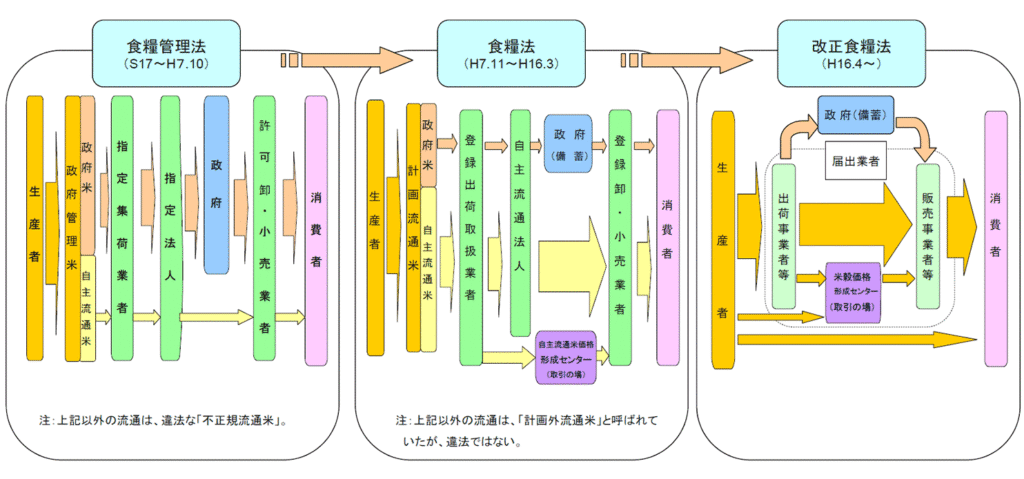

日本の米の歴史を振り返ると、戦後の混乱期を経て1950年代から80年代まで、政府の管理下で米価格は著しくコントロールされていました。

当時は「自主流通米」と「政府米」という二つの流通形態が存在しており、国の食料政策のもと、米の価格や流通ルートは国家レベルで細かく規制されていました。

政府米は、全国の米穀販売所や農協を通じて一定価格で売買され、米の安定供給と価格の安定化を目的としていたわけです。

一方、民間の自主流通米は、農家や生産者が自らの裁量で市場に出すもので、価格も自由に決められていました。

これらのシステムのもと、国は精巧な価格調整政策を実施し、飢饉や市場の過熱を防ぐ仕組みを整備していたのです。

しかし、1990年代に入り、市場の自由化を促す流れの中で、「食糧管理制度」の廃止とともに、こうした管理は次第に崩壊。

1995年に制度の枠組みが解消されてからは、米の価格が市場原理に委ねられるようになり、供給と需要のバランスが価格に反映される時代が訪れたのです(図参照)。

この背景を理解しておくことは、次の段階で詳しく解説する、いまの米市場の動きの理解に役立ちます。

出所:農林水産省「米の取引価格について」

https://www.maff.go.jp/j/study/kome_sys/12/pdf/data1.pdf

いまの米の価格の決まり方

次に、現代の米の価格がどのように形成されているのか、その仕組みをご紹介します。

生産コストの内部事情

まず挙げられるのは、生産現場で発生するコストです。種子や肥料、農薬、そして人件費といった基礎的な経費が、米の市場価格の土台を成しています。

近年の技術革新により、省力化を実現した最新の農業機械の導入や効率的な灌漑システムにより、コストは多少下がっていますが、一方で新たな設備投資や維持管理費も考慮しなければなりません。

収穫量と気候変動の関係

私たちがスーパーで手に取る米の価格は、年々の収穫量の変動とも密接に関係しています。

気候変動により、集中豪雨等の異常気象が増え、これらが稲作にダメージを与えています。

例えば、2023年は全国的に記録的な猛暑や干ばつ、豪雨が頻発し、一時的に収穫量が大きく減少。

その影響は、品質の低下だけにとどまらず、市場の供給不足という形で顕在化しました。

こうした量的・質的な不安定さは、価格の高騰を引き起こす主な要因の一つです。

農家にとっても、適切な栽培管理が難しくなるだけでなく、天候不順により作業スケジュールや投資計画に支障をきたしており、コスト上昇の一因となっています。

需要と供給のダイナミクス

国内の需要も、米の価格に大きな影響を及ぼしています。

長期的には、人口減少や、ライフスタイルの多様化によって、米の消費量は減少傾向にあります。

かつてはご飯を主食としていた家庭も、パンや麺類にシフトしつつあります。

しかし、近年のインバウンド観光の回復や、米の健康志向の高まりが、一時的に需要を後押ししているのも事実です。

さらに、少子化や高齢化による国内消費の減少に対して、輸出の増加も見られます。

特に、海外での日本食ブームにより、米の輸出が伸びており、国内供給の一部が海外市場に流出する動きもあります。

こうした需要と供給の変動次第で、市場のバランスは大きく変化します。

お米の価格には複数の「価格」がある

まず、私たちがスーパーで購入する米の値段は、「最終価格」または「販売価格」と呼ばれるもので、これは消費者が支払う金額です。

一方、実際の米の取引価格や、その前段階の価格について理解するためには、いくつかの段階を押さえる必要があります。

主要な3つの価格

- 概算金(JAが提示する予想価格)

これは主に、刈り取り前の夏の終わり頃(7~9月頃)に、地域の農協(JA)が農家に示すおおよその買い取り価格です。生産見通しや販売状況をもとに計算されており、各JAや品種によって異なります。 - 相対取引の販売価格(卸売業者向けの中間価格)

これは、実際に農協や卸売業者が米を買い取るときの価格です。各流通段階(卸売業者とJAの間や、卸売業者と小売店の間など)で交渉されるもので、いわば「取引の現価格」です。 - 小売価格(私たちがスーパーで購入する価格)

最終的に消費者が払う店舗販売価格です。流通コストや販売戦略、ブランド付加価値などが反映されており、市場全体の需給や競争状況により変動します。

これらの価格の関係性はどうなっているのか?

一般的なイメージでは、「農家が良い値段で売れると、価格も上がる」と思われるかもしれません。

でも実際には、ちょっと逆の流れもあります。

「高い概算金が示される ⇒ 流通段階の価格も上がる ⇒ 最終的な小売価格も上昇」と考えることです。

しかし、実態は違うといわれています。

実は、「スーパーでの売価を先に設定し、それを背景に流通段階の価格や農家の買取価格が決まっている」のです。

つまり、市場の最終価格が基本的な土台となり、それに合わせて「農家の見積もり額」が後から定められる仕組みです。

具体的なイメージ

- まず最初に決まるのは、小売店や消費者の支払う販売価格(最終価格)

- それをもとに、どのくらいの米が売れるだろうかを想定し、販売量や仕入れの単価が動きます

- それに合わせて、**JAや卸売業者が農家に提示する買取価格(概算金)も調整される

本当にそうでしょうか、という疑問も残ります。

こうした3つのコメ価格が存在することを前提に考えると、実際にコメ価格決定の支配権を握っている場所が見えるかもしれませんね。

なぜここまでお米の価格が高騰しているのか?

近年、米の価格はかつてないほどの高騰を見せています。

その背景にはいくつかの複合的な原因が絡み合っています。

1. 原価の高騰

まず、最も基本的な理由は生産にかかるコストの上昇です。

肥料や農薬、燃料費、労働力の人件費が次第に値上がりしており、収穫作業や出荷作業の負担増とともに、米の生産費用は増加しています。

特に、燃料価格の高騰は、農業用のトラクターや運搬車のコストも上げており、結果として売値に反映されるのです。

2. 気候変動と天候不順

先に述べた通り、近年の気候変動は稲作の安定性に大きな打撃を与えています。

記録的な暑さや豪雨、大雪などは、収穫量を減少させるだけでなく、米自体の品質をも劣化させます。

自然災害の頻発は、市場に供給不足をもたらし、価格の押し上げ要因となっています。

3. 物流コストの増加

米の流通に関わるコストも高騰しています。

燃料費の高騰や運送時間の長期化、輸送距離の増加は、小売店や卸売業者のコストを押し上げ、最終的に消費者に届く米の価格に跳ね返ります。

4. 市場の需給バランスと投機的動き

最近の市場では、投資家や業者による投機的動きも無視できません。

国内の米不足や供給不安を背景に、投機的な買いが入り、市場全体の価格を押し上げる傾向があります。

一時的な需要増や在庫の積み増しは、将来的な価格上昇を視野に入れた戦略と考えられ、結果的に市場を揺るがす要因となっています。

5. 政策や制度の影響

日本の米市場は、過去の制度改正や政策の影響を大きく受けています。

例えば、1995年の制度廃止以降、市場の自由化が進み、価格調整のための直接的な国の介入は少なくなりました

。しかし、その結果、価格の変動はより市場原理に委ねられることとなり、不作や災害時には急激な値上がりを引き起こすこともあります。

また、政府の備蓄米を一定の量保持する制度もありますが、市場の状況次第では、十分に機能しない場面も散見されます。

例えば、2023年の米不足時には、備蓄米の放出がなかなか効率的に行われず、結果として市場価格は高騰し続けました。

このように、多様な要因が絡み合い、お米の価格形成は非常に複雑なメカニズムとなっているのです。

まとめ:お米の価格はいかにして決まるのか?

ここまで、多角的に解説してきたように、お米の価格はさまざまな要因が複雑に絡み合いながら形成されています。具体的には、

- 生産コストの変動:肥料や燃料、人件費の高騰など

- 気候変動:台風や猛暑などの自然災害

- 需要と供給のバランス:国内人口動向や輸出需要の変化

- 政策の影響:価格調整、備蓄米、減反政策の動向

- 品種やブランドの差異:付加価値や流通チャネルの違い

- 流通コスト:物流や販売戦略による価格差

- 消費者の価値観の変化:高付加価値米やブランド米の需要増

など、多方面の要素が関わっているのです。

今後の見通し

現状の高騰は一時的なものに過ぎないのか、あるいは今後も持続的に続くのか、確定的な答えはありません。

しかし、技術革新や政策の見直し、気候変動への適応策が進むことで、少しずつ安定化の動きも見えてきています。

ただし、消費者としては、価格だけでなく「品質」「産地」「ブランド」「健康面」など、多角的な価値を基準に米を選ぶことが、より良い米消費のポイントとなるでしょう。

そして、私たちがこの複雑な市場の流れを理解し、適切な選択をすることが、産地支援や価格安定にもつながります。

最後に:私たちにできること

お米の価格変動は、決して私たち消費者だけの問題ではありません。

生産者、流通業者、さらに政策を動かす行政も、すべての関係者が協力して安定的な市場構造を築くことが重要です。

しかし、私たち一人ひとりの選択や意識も、大きな力となります。

例えば、地域産の米や高品質なブランド米を積極的に選ぶことで、生産者への支援になり、結果として安定した供給体制の構築に寄与します。

また、無理のない範囲で計画的な購入や在庫管理を行うことも、価格の過度な高騰や市場の混乱を防ぐ一助となるでしょう。