〜新燃料船と“オールジャパン”の挑戦〜

1. なぜ今「新燃料船」なのか?

いま、世界の海運業界はかつてない変革の波に直面しています。

それが「脱炭素化」、つまり二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスの排出を大幅に減らすことです。

この動きの背景にあるのが、国際海事機関(IMO)という専門機関による環境規制です。

IMOは2023年に「2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする」という目標を打ち出しました。

これは、貨物船やタンカー、フェリーなどすべての国際航路を走る船が対象です。

なぜ船にまで脱炭素が求められるのか?

実は、世界中のCO₂排出のうち、海運が占める割合は約3%。

一見すると小さい数字に見えるかもしれませんが、これはドイツ1国の排出量に匹敵するといわれています。

また、海運業は国境をまたぐ「グローバルな産業」であるため、一国だけの取り組みでは効果が薄く、国際的な枠組みでの対策が不可欠なのです。

主な次世代燃料:

| 燃料 | 特徴 | 課題 |

|---|---|---|

| アンモニア | CO₂を排出しない | 毒性とインフラ整備 |

| メタノール | 比較的扱いやすい | CO₂排出あり(カーボンリサイクル前提) |

| 水素 | 燃焼時に水しか出ない | 保管と輸送が困難 |

| 液化CO₂輸送 | CCS(炭素回収貯留)向け | 新設計・需要未確定 |

2.アンモニア燃料船の登場が意味するもの

アンモニアは、脱炭素時代の「切り札」として注目されている燃料です。

その開発がいま、日本の造船業界で本格的に進み始めています。

アンモニア燃料船とは?

これまでの船舶は「重油(HFO)」などの化石燃料を主に使用してきました。

しかし、アンモニア燃料船では、エンジンをアンモニア対応型に改良し、

燃焼しても二酸化炭素(CO₂)を排出しない、環境にやさしい航行を実現します。

アンモニアは燃やしても炭素を含まないため、温暖化の主因となるCO₂を出さない。

一方で、毒性や着火性の低さといった扱いの難しさもあり、

高度な技術と安全対策が求められます。

国土交通省もこの技術革新に注目しており、

開発・導入を後押しする補助金制度を設け、民間企業の投資を促しています。

共通化という革命

アンモニア燃料船の普及を進めるうえで、カギを握るのが「共通化」という考え方です。

これまでの船舶は、顧客ごとに仕様や設計が大きく異なっていました。

その結果、設計作業の負担や製造の非効率さが課題とされていました。

そこで、日本の造船業界はタンクのサイズや配置などを8パターンに標準化し、

船主がその中から選べる仕組みを導入しました。

これにより:

- 設計・製造の効率が大幅に向上

- 同一仕様の大量生産が可能になり、コスト削減や納期短縮が実現

- 部品メーカー(サプライヤー)にとっても、設備投資の見通しが立てやすくなる

つまり、業界全体が連携し、スピードと競争力を高める取り組みが始まっているのです。

アンモニア燃料船は、単なる新技術の導入ではありません。

造船業界そのものの構造改革と再編の象徴とも言える存在です。

3. 「オールジャパン」連合の動き

脱炭素と国際競争――二つの大きな課題に直面する中で、日本の造船業界は従来の企業間競争を乗り越えた新たな連携の形を模索しています。

技術力・コスト競争力・スピード感において中国・韓国の造船企業が急速に力を伸ばすなか、日本は「オールジャパン体制」という旗印のもとで再起を図ろうとしています。

これは単なる共同開発ではなく、設計思想の統一・資源の共有・人材の相互補完を伴う、業界を挙げた一大プロジェクトです。

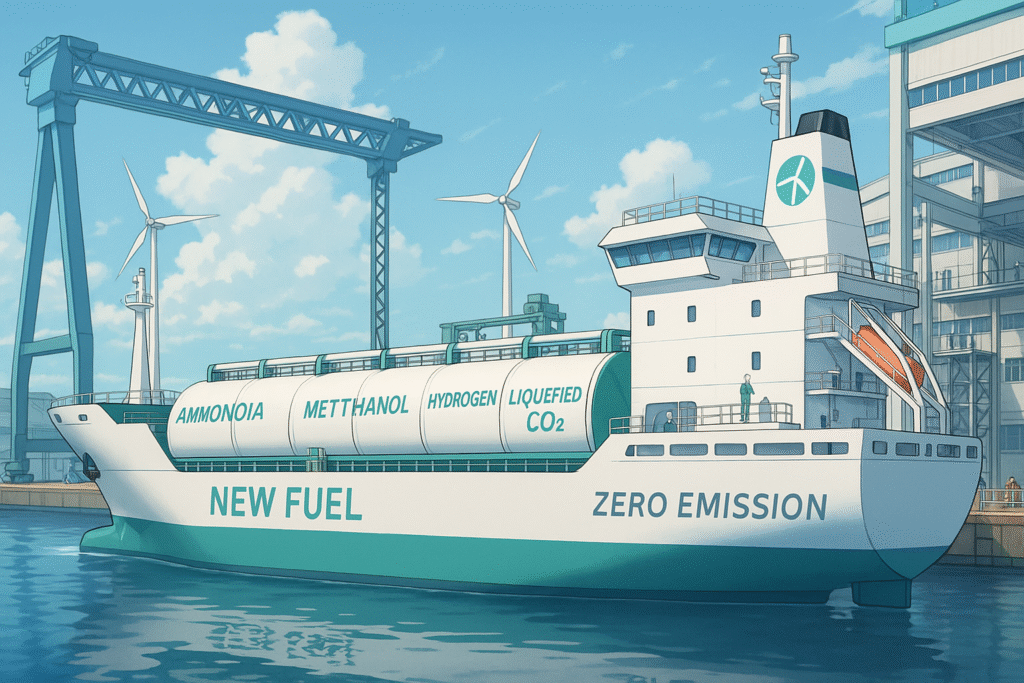

代表例:液化CO₂船の共同開発

その象徴的な取り組みが、液化CO₂船(LCO₂船)の開発です。

これは、回収した二酸化炭素を液体化し、長距離輸送するための専用船。

今後、**CCS(Carbon Capture and Storage)**技術の拡大とともに、世界的にニーズが急増すると見込まれています。

この先進的な分野で、日本の複数の企業が垣根を越えて集結しました。

参加企業(LCO₂船開発連合):

- 今治造船(建造力に強み)

- 三菱造船(設計・プラント技術で世界有数)

- JMU(ジャパンマリンユナイテッド)(実績豊富な総合造船)

- 日本郵船・商船三井・川崎汽船(国内最大手の海運3社)

この連合体は、ただの「協業」ではありません。

**同一設計の採用(=共通化)**という戦略的選択により、以下のような成果が期待されています。

共通化による主な効果:

開発人材の有効活用:共通設計により、限られた技術者リソースを分散せず集中できる

設計の効率化:各社が個別に図面を引く必要がなくなる

部品の大量発注・コスト削減:同一規格によりサプライヤー側も設備投資がしやすくなる

量産対応と納期短縮:ドックの回転率が上がり、収益性も向上

4. エンジンメーカーの存在も重要

新燃料に対応した船には、新しいエンジン技術が欠かせません。

国内主要メーカーの動き:

- 三井E&S:造船から撤退し、エンジンに特化。業績好調。

- IHI原動機:海外企業と協力し、アンモニア燃料エンジンを開発中。

- ヤンマー:中小型エンジンで水素やメタノール対応を推進。

5. 日本造船業の課題と可能性

現状:

- 受注残3年分と、目先は好調

- だが、新燃料・設計力で韓国・中国に後れ。

チャンス:

- LNG船では出遅れたが、アンモニア船やCO₂船では巻き返しの余地あり。

- 国内連携で「一枚岩の日本」を世界に見せられるかがカギ。

まとめ:未来を切り拓く「共通化」と「協調」

日本の造船業界は今、再び世界の表舞台に立てるチャンスを迎えています。

キーワードは「共通化」と「協調」。国内企業が一丸となる“オールジャパン”体制の成否に、日本の海運の未来がかかっています。

海事総合誌COMPASS2023年3月号 2050年への道筋は これからの船舶燃料【電子書籍】[ COMPASS編集部 ]